Centre de Recherche Indépendant de Yoga Adapté (KRIYA)

Institut de Thérapie holistique, YOGA, Yogathérapie

Ecole de Yoga - Yogathérapie

Pour votre bien-être

|

|

INSTITUT LEININGER

Centre de Recherche Indépendant de Yoga Adapté (KRIYA) Institut de Thérapie holistique, YOGA, Yogathérapie Ecole de Yoga - Yogathérapie Pour votre bien-être |

|

- Un bon mental, une bonne philosophie de vie, un corps souple et fort pour mieux vivre sa vie -

44 ans de professionnalisme dans l'enseignement du Yoga

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Si mes débuts de professeurs de Yoga ont eu lieu en 1977, (voir Qui suis-je ? ) c'est en Janvier 1979 que j'ai pris officiellement le statut et la fonction d'enseignant professionnel de Yoga (voir Prochain rendez-vous), avec tout ce que cette expression implique en termes d'engagements et de garanties prises afin de répondre à votre désir et besoin de bien-être, d'épanouissement, d'évolution par la pratique du Yoga et des techniques psychocorporelles (voir aussi Cours de Yoga individuel). Il m'arrive parfois ...

|

... de parler de professionnalisme dans l’enseignement du Yoga

comme je l’ai mentionné ... Ceci n’a pas toujours été clair pour les uns qui n’entendaient pas cette option et les autres qui pensaient que peut-être et même sûrement, je tentais par là-même, de détrôner leur gourou préféré. J’ai simplement décidé il y a longtemps, de me donner les moyens nécessaires à une transmission correcte aussi complète que possible de la tradition du Yoga et respectueuse de notre culture qu’il n’est ni souhaitable ni possible de nier : ˝… imiter l’Orient est une méprise tragique˝, écrivait C.G. Jung qui insistait sur le fait que, sur la voie du Yoga, l’Occidental ne doit pas ˝… renoncer à son entendement occidental˝. |

|

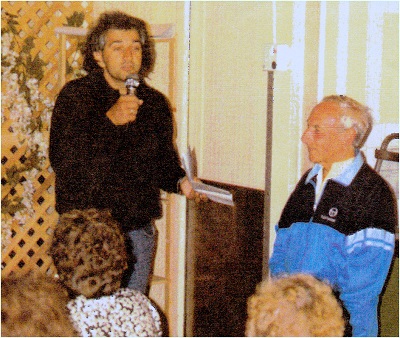

Auprès d'André Van Lysebeth, 1993 |

Partant de là, vous l’aurez deviné et de toute

façon, vous commencez à me connaître, c’est depuis longtemps que j’aime bien

appeler un chat un chat, et que je ne me laisse plus embringuer dans des

tentatives de récupération quelles qu’elles soient, visant à me faire taire ou à

déformer mes intentions ou mes propos par des élus associatifs, politiques ou

fédéraux toujours en manque d’arguments fondés sur des faits précis. Une impérative nécessité Donc, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, dans cet exposé de 35 ans de professionnalisme, je continuerai à appeler un chat, un chat, sachant que mon intention est que vous sachiez mieux encore, qui je suis et par là-même, les raisons de votre choix de pratiquer le Yoga traditionnel sous ma direction. |

J’ai donc décidé

d’en faire mon métier en 1978, ce qui s’est concrétisé en janvier 1979, lorsque

je me suis inscrit en indépendant, il y a précisément 35 ans et quelques

semaines.

Les premières fois

Les tout premiers stages de Yoga datent de cette même année, à Fronsac et au

CREPS de Toulouse.

Le premier Mémorandum, support de cours qui vous accompagne

dans vos stages de Yoga, est apparu en 1981 : nous en sommes actuellement à plus

de 160 qui sont parus. Ce choix de la voie du

professionnalisme dans l'enseignement

du Yoga m’amena au respect de la déontologie et à la remise en cause de

certaines pratiques comme ˝Apprendre à

respirer˝, la posture sur la tête, le rapport au ˝maître˝, le travail sur la

sangle abdominale et toute la dimension pédagogique et d’observation liée aux

pratiques, la notion de tradition, la nécessité d’insister sur le temps

d’expiration dans la respiration … et aussi tout ce qui pouvait se montrer

anti-pédagogique. Par contre, le respect de l'autre, de son souffle, de son

rythme, la compréhension de notre fonctionnement m’ont guidé et sont encore mes

moteurs aujourd’hui, tant ces dimensions sont inséparables de la fonction

d’enseigner le Yoga et sa tradition.

˝Considérations sur la respiration˝

Dans la continuité de ce cheminement et concernant la respiration, j’ai

travaillé à un texte particulier, achevé en 1983,

dont le titre reste toujours : ˝Considérations

sur la respiration˝.

Je dois vous avouer que j’en suis relativement fier, car encore aujourd’hui, il

n’y a rien à y enlever et très peu de choses à y ajouter. Tout ce qu’il faut

savoir d’essentiel sur la fonction respiratoire et le souffle dans l’optique

d’une approche concrète des techniques respiratoires du Yoga, s’y trouve. Il

suffit de le mettre en pratique … Tous mes cours, stages et écrits sur la

fonction respiratoire et le souffle dans la pratique du Yoga, sont sous-tendus

par ce contenu incontournable et incontestable à la fois.

La conception ainsi posée s’appuie sur une vraie réflexion liée à l’observation

et l’expérimentation (selon le tantra) obéissant aux règles régissant la

démarche scientifique et l’épistémologie, liées à la raison. Les lenteurs et

troubles repérés par Gaston Bachelard

dans l'acte de connaître, sont autant de causes de stagnation, voire de

régression et désorientent vers des préjugés par rapport auxquels Masson-Oursel

met en garde dans son ouvrage sur le Yoga (˝Le

Yoga˝, Collection Que sais-je ?)

afin de faire éviter une mauvaise voie à qui veut suivre la démarche indienne.

Tout comme Descartes invitait à ˝se

défaire de toutes ses opinions …˝, Bachelard propose de débusquer ces

suppositions que l’on prend pour vérités :

|

Un lieu de travail particulier à New Delhi |

La perception et la compréhension du sujet ˝Yoga˝ ainsi bien posées, présentent

une grande différence avec ce que l’on entend dire parfois qui démontre que ce

phénomène naturel est intellectualisé à outrance sans être réellement bien

interprété, bien abordé, bien conçu et donc, bien intégré. Cet état de fait se

complique à cause du caractère ˝tamasique˝ de lourdeur et d’inertie

caractérisant la ˝doxa˝

qui réunit mollement les

opinions incomplètes, les idées confuses suivies par tous, les préjugés jamais

remis en question, les présuppositions admises par tous ceux qui n’ont pas osé

vérifier ce qu’ils recevaient ou ont décidé de retirer des avantages de la

crédulité ambiante.

Nécessité de l’expérience

La conséquence est que le Yoga ne peut être compris dans son essence et dans sa

manifestation, puisqu’il est reproduit intellectuellement alors qu’il faut s’en

faire une réelle expérience assurant ainsi un réel vécu dans la

spontanéité de la fonction, non par son seul cortex, mais par son propre corps,

ses propres sensations, ses propres perceptions. C’est un des messages du

Tantra.

On ne saurait plaquer une description sur du vivant pour que celui-ci lui

obéisse, mais on part du vivant pour en tirer des principes sur lesquels on peut

alors poser ses pratiques de façon raisonnable et utile car, comme disait le

philosophe Francis Bacon

(1561-1626) :

˝On ne commande à la nature qu’en lui obéissant˝.

C’est pourquoi nous devons considérer deux choses. La première, dans ce domaine

délicat du souffle est que la respiration évoquée ci-dessus, est avant tout un

acte articulaire avant d’être musculaire et volontaire.

A propos du corps

En second, nous devons admettre une évidence : on ne peut mettre en place ce que

les Hindous font avec facilité si on n’a pas les prérequis nécessaires.

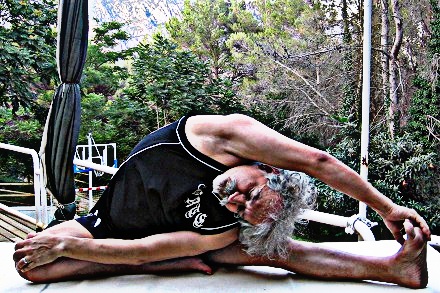

Je dois mentionner dans cette démarche de professionnalisme, mon vécu corporel

passant par des pratiques très intenses de Yoga avec des séances quotidiennes de

plusieurs heures ou encore le maintien de postures de longue durée pouvant aller

jusqu’à près d’une heure dans les années 80 et aussi d’autres expériences

encore.

Ainsi, ayant entendu dire que le Yoga permettait au dos de résister à tout, j’ai

commencé en 1980, à pratiquer l’haltérophilie en même temps que la danse

classique. Je ne suis resté dans cette dernière discipline que durant six mois,

tandis que la pratique de l’haltérophilie (à ne pas confondre avec la

musculation !) s’est poursuivie : elle m’a beaucoup apporté dans la

compréhension de certains gestes corporels présents dans le Yoga traditionnel.

|

|

|

Pythagore

Fontenelle |

La rédaction du mémoire ˝L’apprenti-yogi

ou l’anti-sage˝ de fin de formation de Psychopédagogie (1983-1984), montre

bien ce refus de toute soumission, déjà présent à l’époque et qui m’anime encore

aujourd’hui. Apprécié et redouté à la fois pour la justesse et le caractère

argumenté de mes avis, je fonctionne selon ce principe du sage indien Shivananda

(1887-1963) :

˝Que vos mots soient doux et votre

argumentation solide˝

De Shivananda à Pierre Bayle

|

Shivananda |

Engagement du Yoga

Enseigner le Yoga signifie donc, agir en ce monde pour son amélioration :

amélioration de la condition physique, mentale de nos contemporains en

souffrance, mais aussi leur guidance vers une prise de conscience bien réelle et

bien pleine de leur propre capacité à agir sur eux-mêmes et sur leur propre vie.

Cet engagement dans le monde doit s’effectuer dans l’esprit du Karma-Yoga, le

Yoga de l’action désintéressée car les quatre grands Yoga-s sont à pratiquer

ensemble.

″Il n’est pas nécessaire d’espérer pour

entreprendre … disait Guillaume le Taciturne, …

ni de réussir pour persévérer″.

Pour mener convenablement cette action, il nous faut cultiver force et

souplesse, puissance et sensibilité, douceur et fermeté, comme nous y invitent

Ha et Tha qui sont Lune et Soleil, masculin et féminin présents dans le

personnage Ardhanarishvara.

Dans cette démarche, la transmission du Yoga doit être respectueuse de notre

propre culture, celle issue de nos valeurs occidentales dont celles

républicaines ou encore celles défendues par de grands penseurs français qui ont

fondé notre mode de pensée en accord avec la dignité humaine, la liberté, la

raison.

|

Ardhanarishvara

|

″Mieux va

François Rabelais

Alain, 1868-1951

ut pour chacun sa propre loi

d’action, même imparfaite, que la loi d’autrui, même bien appliquée″

Vous l’avez reconnue : elle est au bas de la page 3 de la revue : son importance

est grande puisque dans le texte sacré où elle est écrite, on la trouve deux

fois avec une formulation quasi identique (Bhagavad

Gîtâ III, 35 et XVIII, 47).

Le choix de la pensée libre

Rabelais, Montaigne, ne disent pas autrement lorsqu’ils évoquent le lien entre

l’enseignant et l’élève. En fait, le Yoga est une voie d’autonomie qui porte un

nom sanskrit : ″Vairagya″ (trad :

lâcher-prise, détachement au sens de non-attachement au monde sensible,

renoncement) qui est une des composantes de la pratique avec l’assiduité.

Le gourouisme, le suivisme, le conformisme et le tailisme sont à éviter sur

cette voie où chacun doit trouver sa voie en s’inspirant des grandes

lignes tracées il y a des milliers d’années par les yogis de l’Inde.

Le philosophe Alain dont j’ai entendu dire il y a environ un an que certains le

considèrent comme l’un des plus grands philosophes français, écrivait :

″Penser c’est dire non !″

Extrêmement critique vis-à-vis de ce que l’on pourrait nommer l’endoctrinement

et sa facilitatrice non-compréhension des choses, il disait qu’était

préférable :

˝…

la liberté des autres que l'obéissance des autres˝.

J’ignore si Alain pratiquait le Yoga, peu connu en France à l’époque où il

écrivait, mais nous devons reconnaître que c’est la liberté et l’autonomie que

propose le Yoga traditionnel, et non l’asservissement à une technique, une

méthode, une voie.

Pour resituer le Yoga dans ce qu’il est véritablement, nous devons considérer

que la tradition qui le sous-tend comporte le refus de vivre comme le commun des

mortels, de céder aux élémentaires inclinations de notre nature, de se laisser

penser et de céder le pas au mental Alain n’est pas loin :

˝Réfléchir, c'est nier ce que l'on croit. Qui croit ne

sait même plus ce qu'il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien.

˝Yoga Chittavritti Nirodha˝

Cette stance du texte classique indique qu’il faut

décider de l’arrêt des mouvements désordonnés du corps, le refus de

l’irrégularité respiratoire, la cessation décidée du gaspillage d'énergie,

l’arrêt de l'accumulation du karma, la prise de conscience des communications

verbales inutiles afin de les stopper, la connaissance des automatismes pour les

contrôler, en résumé, la prise de conscience de l’existence de l’expression

naturelle qu’il faut apprendre à contrôler.

L’adoption de l’immobilité du corps, du souffle, du mental vient s'ajouter aux

nombreuses autres attitudes qui jalonnent la pratique : se libérer du

conditionnement, maîtriser les passions, se dégager des asservissements, établir

le calme et chercher à contrôler son existence. Ainsi, le contrôle du corps, de

la respiration, du mental, constitue la voie permettant d’accéder au but indiqué

par le deuxième Sutra du Yoga de Patanjali cité plus haut. En effet, ces

quelques mots sanskrits assemblés rappellent l’essentiel du Yoga traditionnel :

l’arrêt des agitations du mental, ce à quoi servent les divers contrôles nommés

ci-dessus et auxquels se livre le yogi. Aussi, pas de discours hermétique,

inaccessible, nébuleux ou abusif : le yogi occidental a besoin de concret et de

pragmatique, d’autant que les discours fumeux n’ont jamais fait avancer ni les

gens, ni les choses.

Conscience et ˝Illusion˝

Et puis, comment peut-on imaginer que pour dépasser l’Illusion, laquelle est,

pour l’Inde, la première source de souffrance humaine, on doive faire passer les

pratiquants dont on a la responsabilité, par une illusion de plus, celle du

décorum, de l’apparat, du factice, des mots ronflants et des senteurs d’Orient

accompagnées de l’artifice de discours ésotériques incompris par ceux qui les

émettent ?

|

Lily Ehrenfried |

Yoga et culture

C’est pourquoi, en complément, je me suis intéressé aussi bien aux philosophies

d’Occident qu’aux sciences, ce qui me permet d’évoquer en toute simplicité, la

philosophie comparée ou encore l’anatomie comparée (Cf les visites du Muséum

avec l’école de Yoga).

|

Une rencontre unique pour

comprendre qui nous sommes |

Je ne peux bien sûr, omettre d’autres noms qui viennent s’ajouter à ceux

déjà cités : Carl Rogers, Carl Gustav Jung, Roberto Assagioli, Abraham

Maslow, Georg Groddeck, Sigmund Freud et d’autres encore, ont leur place.

En effet, dans ce même esprit, les enseignements de la psychologie moderne et

des différents courants liés à l’évolution des découvertes sur le psychisme

humain depuis William James, permettent de mieux comprendre la pensée indienne

dans son aspect mental, et ce d’autant que corps et psyché ne sauraient être

opposés.

Cet apport voit aussi son importance en ce qu’il a amené des questionnements

aussi poussés que ce qu’on trouve en Orient, sur la présence d’un corps

psychique en chaque être et sur l’avant vie et aussi l’après-vie.

Chercher encore …

On comprend, à ce point de mon discours, combien peuvent être considérés comme

fondamentales, la compréhension du fonctionnement de l’être humain et en

suivant, l’épistémologie, le triangle didactique déjà évoqué, la

psychopédagogie, ces moyens devant conserver un lien étroit avec des valeurs

humanistes, celles qui placent l’être humain au centre des préoccupations

essentielles et cessent de le soumettre à des idéologies ou dictats quels qu’ils

soient. Sans cela, aucune démarche spirituelle ou initiatique comme le Yoga qui

permet de passer à une vie nouvelle, ne saurait avoir de sens.

|

Savoir

Enseignant

Elèv L’approche, la transmission et

l’apprentissage du Yoga s’inscrivent inévitablement tous trois dans

le triangle pédagogique.

Aux côtés d’André Van Lysebeth.

|

Les prérequis fondamentaux

Le Yoga vécu comme il l’est en Inde, s’adresse à une élite à laquelle notre mode

de vie ne nous permet pas d’accéder. C’est la raison pour laquelle il importe de

commencer par le commencement, de jauger les potentialités de chacun avant de le

lancer sur une voie à suivre avec prudence comme toute voie efficace. La

nécessité de considérer ce que chacun peut et veut faire, ainsi que

l’acquisition des prérequis, sont indispensables.

C’est aussi la raison pour laquelle au plan technique, chaque session qui vous

est proposée est faite de prudence, de précision et d’un travail personnalisé et

adapté avec une approche sous forme d’atelier où chacun peut s’approprier

véritablement les pratiques enseignées en passant de la découverte à l’acquis

car on ne peut courir sans savoir marcher.

|

Ardhabaddhapadmapashchimottanâsana …

Bruguières, 1982 |

S’émerveiller du corps

C’est aussi l’occasion de lier les deux, philosophie et corps. En effet, se

rendre compte des 300.000 kilomètres de vaisseaux capillaires qui parcourent

notre corps et apportent à chaque cellule de l’organisme ce dont elle a besoin,

des 300 millions d’alvéoles qui captent l’oxygène de l’air inspiré, de

l’intelligence mécanique d’une très grande précision qui permet à nos

articulations de bouger de façon automatique tout en supportant des pressions et

des tensions énormes, ne peut être qu’une occasion supplémentaire de

s’émerveiller de ce phénomène de la vie présent en chacun de nous et à tous les

niveaux de notre être.

Sans oublier les opérations et échanges chimiques qui se font en permanence en

nous, le dynamisme mental, la capacité à se fixer sur un point précis (˝ekagrata˝),

notre énergie et son organisation, l’extraordinaire complexité de notre système

nerveux aussi bien central que végétatif, la merveilleuse organisation de nos

sens qui nous permettent de capter en ce monde, l’essentiel des informations

dont nous avons besoin, tout ceci ne peut que nous amener à cette attitude du

psychanalyste Georg Groddeck, au début du XXème siècle :

"En définitive, pour nous mortels, il n'est qu'une attitude : l'étonnement".

Partant de là, tout peut s’expliquer et s’enseigner selon une compréhension

nécessaire et une pédagogie adaptée dans l’idée du triangle pédagogique déjà

évoqué (Cf. supra page 25 et Drish n°114).

D’où la mise en place, depuis 1979, de plus de 150 stages d’un jour à une

semaine, auxquels s’ajoutent une centaine d’interventions en co-animation dans

les départements du Grand Sud, et aussi

à Paris, dans diverses associations ou écoles, la création dès 1986 de la

bibliothèque spécialisée qui vous est ouverte et la naissance de ma revue de

Yoga en 1988 dont le but est de faire le lien entre Orient et Occident.

Ces trois médias –stages, revue, bibliothèque- sont des moyens fondamentaux tant

il est vrai que la connaissance est une des clés de la liberté et du bonheur et

qu’elle permet d’étayer et orienter la réflexion et les expériences, ce qui

garantit les moyens de développer l’évolution de chacun sur tous les plans de

son être. Cette connaissance est utile aussi dans la nécessité de se connaître

soi-même.

|

Une petite merveille en

200.000.000 d’exemplaires |

Socrate et ˝Swadhyaya˝

La connaissance de soi (˝Swadhyaya˝,

4ème règle des ˝Niyama˝,

deuxième étape du Yoga traditionnel) fait le fondement de toute discipline et le

silence déjà évoqué, en est une clé d’accès.

Si on y regarde bien, et bien que le terme lui-même surprenne, voire effraie,

l’ascèse ne nous est pas si étrangère puisque les philosophies et courants

religieux fondant notre culture, proposent une discipline normalement mesurée

dès l’instant où l’on a décidé de ne plus se laisser impressionner par ce mot et

où on s’est rendu compte à quel point toute discipline respectueuse de l’être,

apporte de très nombreux avantages.

Si on supprime les préjugés, clichés, dictats et autres superstitions, on peut

aisément se rendre compte que nos grands penseurs ont doté notre monde

occidental d’une grande richesse (voir plus loin l’article sur Bayle).

La quasi identité entre le Shiva-Pashupati indien et le Cernunos de nos ancêtres

Celtes (voir clichés) est la démonstration qu’une pensée universelle traverse

les âges et les espaces et propose une voie d’élévation, quelle que soit sa

forme.

Cette universalité de l’ascèse permet de passer à une autre dimension et de

renaître à une autre vie, une vie réellement choisie dans l’esprit de ce que

souhaitait Pierre Bayle, de conduire sa vie en fonction de ce qui nous semble

sincèrement le plus juste. Elle passe par la triple association

Mouvement-Souffle-Conscience

spécifique au Yoga traditionnel qui aboutit au contrôle de soi (Cf. la session

de Mai 2014).

C’est encore elle qui permet de poursuivre vers les buts du Yoga qui sont de ne

plus vivre comme le commun des mortels.

Tout cela est essentiellement lié aux activités irrégulières et désordonnées du

corps, de la respiration, de l’énergie, du mental, de l’expression, lesquelles

sont, pourtant, le résultat de la manifestation naturelle de la vie.

|

Pierre Bayle (cliquer ici) |

Et le silence ?! …

L’ascèse et la connaissance de soi passant par la voie du silence, la toute

première session de silence, je l’ai animée en 1983 à St Mont, dans le Gers.

Actuellement, deux sessions de silence vous sont proposées chaque année, qui

permettent de goûter cette délicieuse phrase de Belguise :

˝Dans le silence et la solitude, on n’entend plus que l’essentiel˝.

Dans Drish 120, j’ai évoqué cette peur du silence qui n’est rien d’autre que la

peur du noir quand on est enfant ou la crainte de la solitude, laquelle est une

composante inévitable de l’existence humaine. C’est ce que me rappela de vive

voix, Jeanne Liberman dont vous avez pu faire la connaissance dans les numéros

111 et 112-113 de la revue, au début des articles

˝Papy s’entraîne tous les jours˝.

Elle s’était mise à pratiquer les Arts martiaux et le Yoga à un âge avancé et

est l’auteur du livre ˝La vieillesse, ça

n’existe pas˝ qui eut beaucoup de succès dans les années 79-80. Je la revois

encore, en 1984, me saluant sur le pas de sa porte et m’adressant ces quelques

mots si simples :

˝N’oubliez pas : chacun est seul sur sa route !˝.

Or cette appréhension par rapport à la solitude et au silence, n’est que le

reflet d’une peur plus fondamentale encore, inscrite en nous et liée à notre

condition humaine que la pratique du Yoga permet de dépasser par les aspects

symboliques, philosophiques et expérientiels, à condition que cette pratique

soit conforme à la tradition dont le Yoga est le porteur inséparable.

En résumé …

La richesse du Yoga et de sa tradition se trouve dans la confrontation de sa

propre philosophie acquise par ce que l’on peut connaître des penseurs

occidentaux et de la tradition du Yoga, à ce que l’on vit au quotidien et

surtout pas en s’enfermant à l’abri dans un refuge qui ne donne qu’une vision

partielle et fausse de la réalité.

La dimension pédagogique et psychologique, la

précision technique, l’application des sciences à l’enseignement et la pratique

du Yoga, l’étude des sagesses et philosophies d’Occident, de l’Inde et de

l’Orient, l’approche de l’humain sous toutes ses composantes, l’étude des

techniques classiques et leur adaptation aux pratiquants sont autant d'outils

permettant un vécu constructif.

La dimension pédagogique évoquée

est fondamentale : elle inclut des séances et ateliers, des échanges sur

l’approche et le vécu des techniques abordées, de leurs effets et du ressenti de

chacun.

Une attitude concrète

Cette façon d’agir comprend aussi des pratiques

adaptées et leur correction, la

découverte et le développement du sens de l’observation, la connaissance

concrète, l’étude d’exercices progressifs pour une meilleure adaptation à chaque

participant. La réflexion porte sur la technique, l’aspect concret et

pragmatique à la lumière d’apports informatifs et de mon

expérience professionnelle dans les

domaines de l’enseignement du Yoga, de la pédagogie et de l’accompagnement

psychologique.

Cette façon de procéder influe sur la façon de pratiquer et d’enseigner pour les

futurs enseignants de Yoga et aussi pour les professeurs de Yoga venant se

perfectionner à mes côtés.

C’est encore une fois la démonstration que les sciences d’Occident peuvent aider vraiment à mieux comprendre et adapter le Yoga à notre monde. En cela, je fais partie des quelques rares ˝dinosaures˝ du Yoga qui sommes restés fidèles à l’école de l’ascèse indienne dans son acception la plus complète, soucieux d’une transmission aussi large et adaptée que possible.